再び羽田空港に来ています。

18:30。今後は夜に出発します。目的地はもうわかりますよね。最後に残る「西武秋田店」を目指します。

東京から秋田

本当は新幹線の方がアクセスが良いとは思いますが、ちょうどJALが「JALカードスカイメイトセール」と題し...(以下略)。今回の便はJ-AIR運行の2席2席の小型機です。

着いたら大雨+1時間遅延(涙)。例の如くTimes Carを借りて秋田市内へと急ぎます。今回は「秋田温泉プラザ」という温泉宿を予約しました。当日に予約したら素泊まり5,200円でした。

露天風呂も広く、部屋も綺麗で大満足でした。秋田に行かれる皆さん「秋田温泉プラザ」、おすすめです。

朝起きたら、秋田駅に向かいます。

街の記憶を刻み続ける、東北最後の西武。秋田店

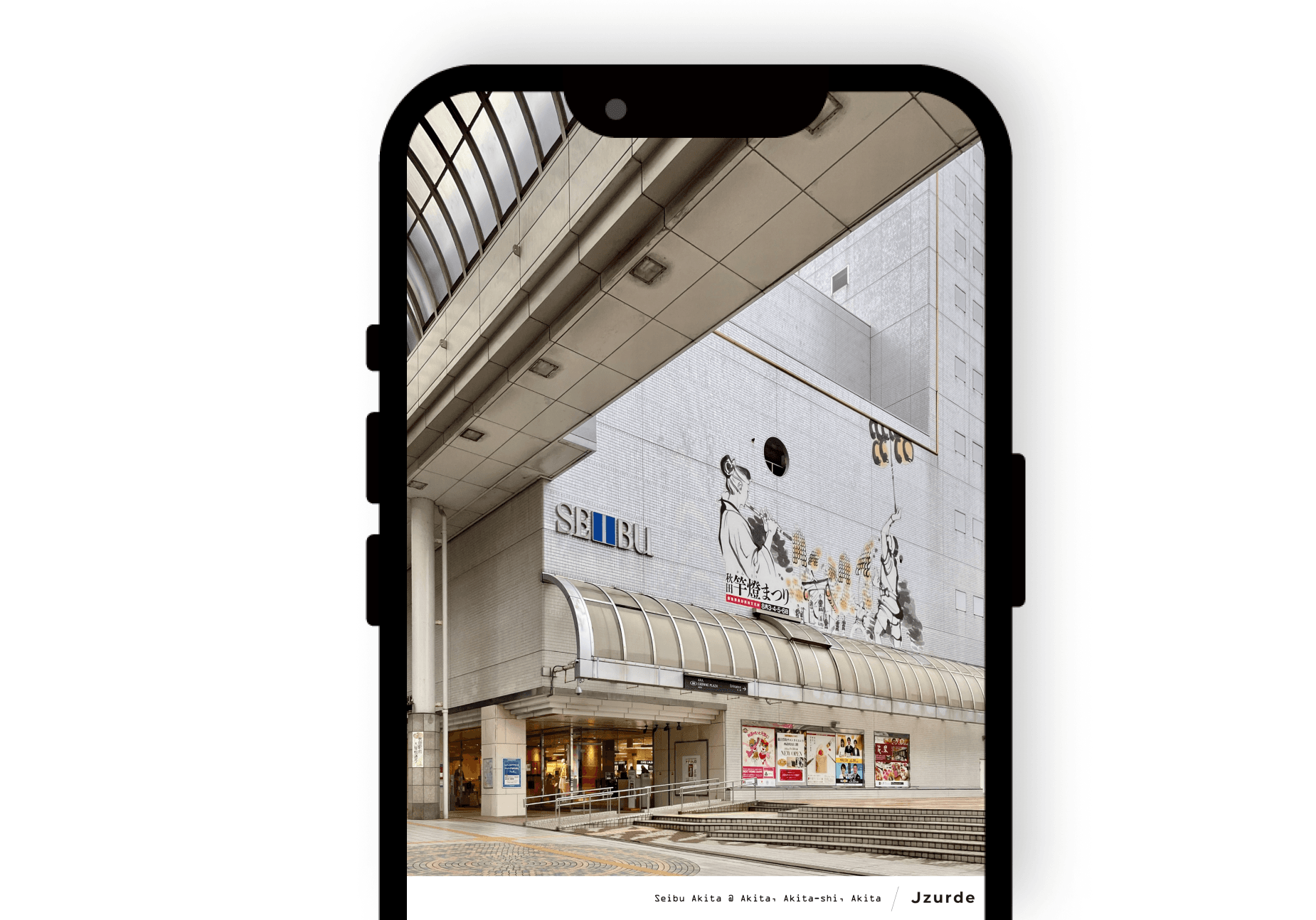

西武秋田店着。

11:00。西武秋田店が入る、「秋田中央ビルディング」につきました。西武の他にANAクラウンプラザホテル秋田が入居するビルで地下2階・地上12階建てのうち、西武は地下1階から地上2階(2021年までは3階)までで営業、4階から12階がホテルの構成です。

西武秋田店のルーツは、1850年に創業した「本間屋」という櫛や化粧品、日用品などを扱う小間物屋に遡ります。1959年に本金デパート、1971年に西武百貨店との業務提携を経て、1984年には現在の建物である秋田中央ビルディングで「ほんきん西武」が開業します。2005年には西武百貨店の直営となり、「秋田西武」を経て、2009年に現在の「西武秋田店」に至るそうです。

地下1フロア・地上2フロア構成ということで、かなりコンパクトな百貨店なのかと思いきや、実際に行ってみるとワンフロアがとても広いことに気がつきます。それもそのはず、売り場面積は3フロアで9,800平方メートルほど。西武福井店が9フロアで16,000平方メートルであることを考えれば、ワンフロアの広さがわかります。

写真を撮りたいが...

この西武秋田店が入る、秋田中央ビルディングですが、周辺を歩き回ってもあまり綺麗に全体が取れるような場所が見つかりません。一番上に「SEIBU」看板もあったのですが、それを綺麗に写せる撮影スポットはなさそうでした...。

西武秋田店は雪国らしく、駅から屋根の下を通って店まで行くことができるようになっていました。それがわかるような画角で、ミッションの写真を撮ることにしました。

(余談🤭)秋田観光

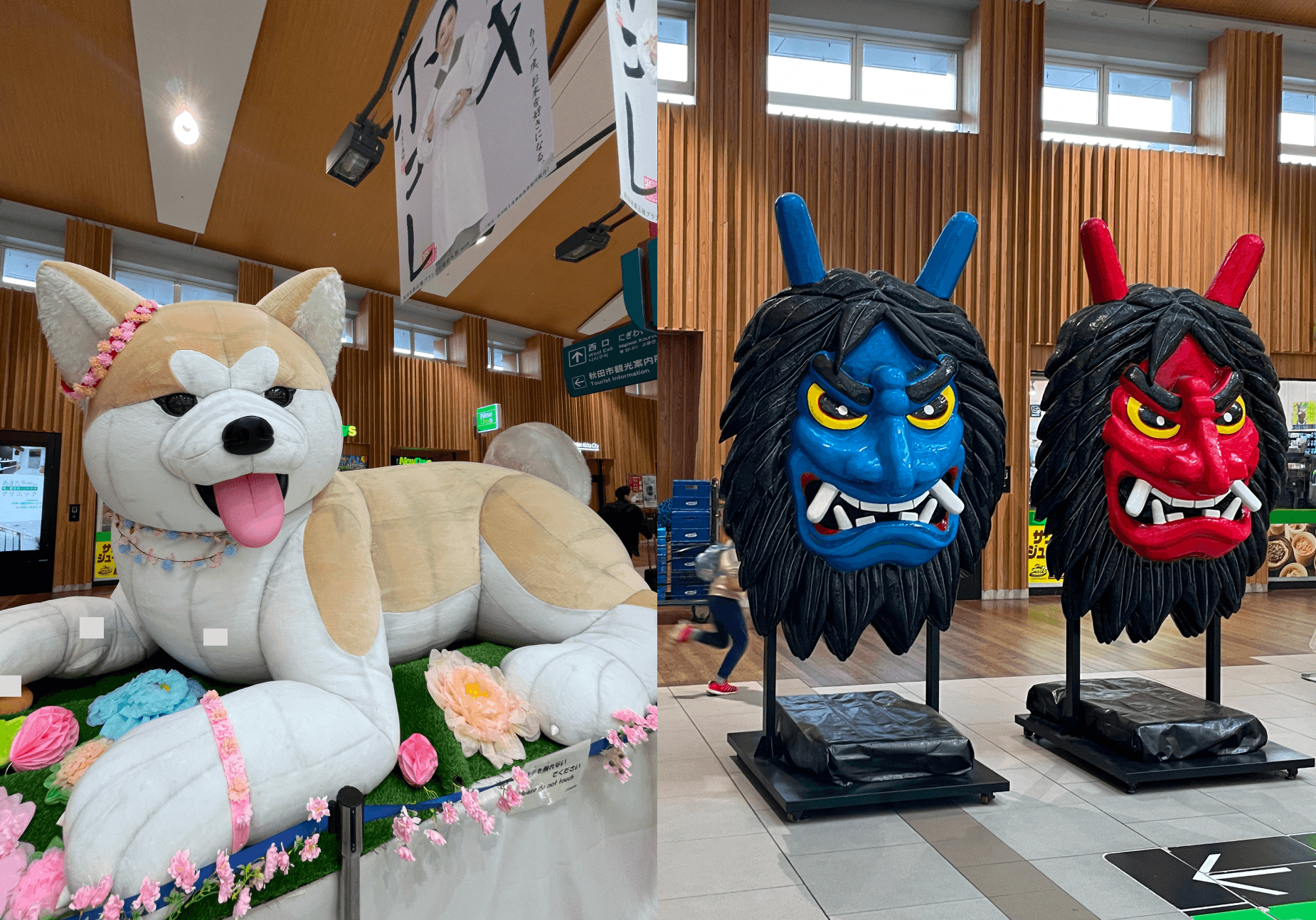

せっかくの機会なので残りの時間で秋田県を観光しました。

武家屋敷通り

かつての中・下級武士の侍屋敷である旧家が建ち並んだ通りとして、秋田県の有名な観光地の一つの「武家屋敷通り」に来ました。桜が咲いた春や紅葉の秋・雪の積もった冬の景色が綺麗ということで、本来だったらその時期に来たかったですが、それでも漆黒の黒色の外装が続く景観には落ち着きを感じました。

いくつかの屋敷は公開されていて、中に入ることができます。

稲庭うどん

同じく武家屋敷通りに、秋田県の名物「稲庭うどん」のお店があったので入りました。うどんにしては細めの麺ですが、だからこそツルツルと食べられ美味しかったです。

秋田から東京

16:30。東京に向けて秋田空港を出発します。

今回は日本海側らしく少し天気が悪かったのが残念でしたが、西武秋田店を見れたのでいうことはありません。

聖地巡礼! 全国の西武を巡る旅

3日目に行った西武秋田店をもって全国の西武を回ることができました。

この旅の前に行ったことがあったのは、東京にある「池袋本店」と「渋谷店」の2店のみ。今回新たに4店舗を回ることで、西武の色々な顔を知れた気がします。

- 池袋本店は改めて、セゾン的理想主義から「普通の百貨店=生活と共にある百貨店」への転換を感じ取れました。

- 渋谷店は一方で、少し先鋭的な、言ってしまえばセゾンらしさが一番残った店舗なのではないかと感じました。

- 業態変換した東戸塚S.C.と所沢S.C.は子供連れの方が多かったのが印象的でした。

- 福井店・秋田店は地域の拠点的役割を感じました。

地方店舗については、『今後』が度々注目されることがあります。そごう・西武の売却後に「今後5年間は地方店を含めて閉店や縮小はしない」とする社長の発言が話題になりました。一方で、百貨店が地方都市において「食」や「文化」を発信する拠点として担う役割の大きさも実感しました。事前に詳しく調べなくても、百貨店を訪れればその地の名産を味わったり、地元ならではのお土産を購入できたりと、とても便利です。秋田店では、東京で人気のデパ地下グルメを新幹線で運び販売するという取り組みもあり、興味深く感じました。

それぞれの地域の暮らしや文化、ニーズに寄り添いながら、その土地にふさわしい形で店舗をつくり上げている点に、西武の哲学を感じました。大都市では先鋭的な試みを行いつつ、郊外や地方都市では生活密着型の商業施設としての役割を果たす――そうした多様な顔を持つことで、単なる百貨店以上の存在になっているのだと思いました。